层次化模式 vs 递归模式

一、嵌入式软件架构全景速览

嵌入式软件架构是“应用目标 + 硬件约束 + 生命周期”三者权衡后的产物。它通常由以下子内容构成:

启动与引导层(Bootloader)

板级支持包(BSP / HAL)

操作系统层(RTOS / 裸机调度器)

中间件与驱动框架

应用业务层

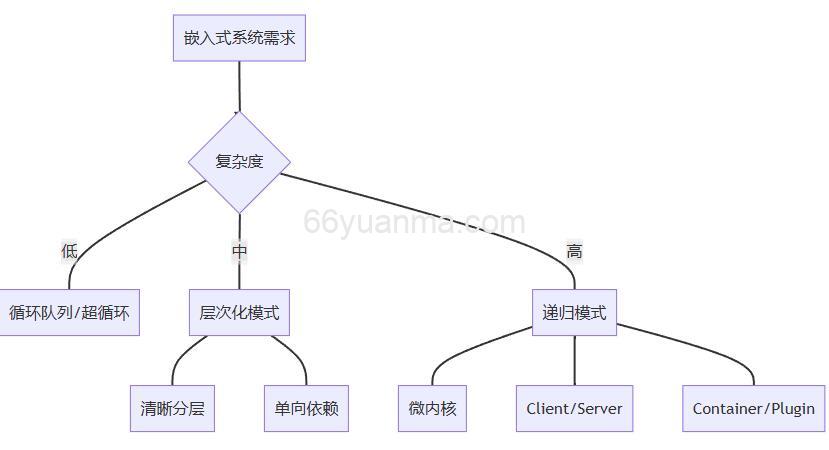

随着系统复杂度从“单任务-单芯片”走向“多核-分布式”,架构范式也经历了“无结构→循环队列→层次化→递归/微内核→混合”的演进。当前主流可归纳为两大典型:层次化模式(Layered)与递归模式(Recursive,含微内核、Client/Server、Container 等变体)。

二、知识点详解

2.1 层次化模式架构(Layered Architecture)

层次化模式将软件划分为若干水平层,每一层仅向下层提出服务请求,向上层提供抽象接口,形成“单向依赖、逐步抽象”的金字塔结构。

典型分层:应用层 → 服务层 → OS/中间件 → 驱动/HAL → 硬件。

设计要点:层间接口必须稳定,避免跨层调用;层内高内聚、层间低耦合。

优势:结构清晰、易于团队分工、测试可逐层验证;适合功能边界明确、需求变化频率中等的系统(如家电控制、工业 HMI)。

局限:当需求横向扩展(新增通信协议、文件系统)时,层数膨胀,接口僵化,导致“层爆炸”与性能损耗。

2.2 递归模式架构(Recursive Architecture)

递归模式以“最小核心 + 可替换/可扩展组件”为理念,把系统功能拆分为独立服务或任务,通过消息、事件或共享内存进行递归调用。

常见形态:

微内核(Micro-kernel):仅保留任务调度、中断管理、IPC 机制,其余驱动、协议栈、文件系统作为用户态服务。

Client/Server:客户端任务通过端口/消息请求服务器任务,服务器可动态加载。

插件/容器:运行时加载共享库或脚本,实现功能热插拔。

设计要点:定义清晰的进程/任务边界与通信契约;关注实时调度和内存隔离。

优势:高可扩展、支持动态升级、容错性强;适合功能复杂、需求易变、需长期演进的系统(如车载 ECU、智能手机、边缘网关)。

局限:消息传递带来额外开销;调试跨进程/跨核问题难度高;对硬件 MPU/MMU 有依赖。

三、总结

比较维度 层次化模式 递归模式

结构特征 水平分层、单向依赖 最小核心、组件递归调用

扩展方式 纵向新增层或层内模块 横向新增服务/插件

实时性 调用路径确定,延迟可预测 受 IPC 与调度影响,需精细优化

资源占用 代码量随层数线性增长 内核小,但需额外 IPC 缓冲区

适用场景 功能边界清晰、需求稳定 功能多变、需长期演进

团队分工 按层划分,接口稳定 按服务/组件划分,需统一契约

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!

2. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!

3. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!

4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!

5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!

6. 如遇到加密压缩包,请使用WINRAR解压,如遇到无法解压的请联系管理员!

7. 本站有不少源码未能详细测试(解密),不能分辨部分源码是病毒还是误报,所以没有进行任何修改,大家使用前请进行甄别!

66源码网 » 层次化模式 vs 递归模式